Simon Steinberger (* 25. Oktober 1874 in Dobersberg bei St. Veit an der Glan, Kärnten; † 27. Januar 1949 in Krumpendorf am Wörthersee) war ein österreichischer Gendarmerie-Beamter (k.k.- und später Bundesgendarmerie), der im Ersten Weltkrieg 1915 am Plöckenpass (Karnische Alpen, Kärnten/Österreich – nahe der Grenze zu Italien) besondere Bekanntheit erlangte.

Simon Steinberger (* 25. Oktober 1874 in Dobersberg bei St. Veit an der Glan, Kärnten; † 27. Januar 1949 in Krumpendorf am Wörthersee) war ein österreichischer Gendarmerie-Beamter (k.k.- und später Bundesgendarmerie), der im Ersten Weltkrieg 1915 am Plöckenpass (Karnische Alpen, Kärnten/Österreich – nahe der Grenze zu Italien) besondere Bekanntheit erlangte.

Die Elf-Städte-Tour am Weißensee ist ein einzigartiges Eisschnelllauf-Event in Kärnten (Österreich), das seit 1989 alljährlich im Winter stattfindet. Dabei handelt es sich um die „Alternative holländische 11-Städte-Tour“, ein Ableger des berühmten niederländischen Elfstedentocht-Marathons, der wegen zu unsicherer Eisverhältnisse in den Niederlanden hier am Weißensee ausgetragen wird.

Die Elf-Städte-Tour am Weißensee ist ein einzigartiges Eisschnelllauf-Event in Kärnten (Österreich), das seit 1989 alljährlich im Winter stattfindet. Dabei handelt es sich um die „Alternative holländische 11-Städte-Tour“, ein Ableger des berühmten niederländischen Elfstedentocht-Marathons, der wegen zu unsicherer Eisverhältnisse in den Niederlanden hier am Weißensee ausgetragen wird.Dienstag, 20. Jänner

Zelt: von 6 bis 1 Uhr geöffnet, 20.30 Uhr Blarenbal mit WTFox

Eis: 7 Uhr Alternatieve Elfstedentocht Weissensee (200 km)

9 Uhr Prestatietocht Weissensee (100 km)

Mittwoch, 21. Jänner

Zelt: von 7 bis 1 Uhr geöffnet, 20.30 Uhr Bingo mit Jannes

Eis: 8 Uhr GrandPrix 1 Frauen (40 km)

10 Uhr GrandPrix 1 Männer (60 km)

11.45 Uhr ONK Masters (60 km)

Donnerstag, 22. Jänner

Zelt: von 9 bis 1 Uhr geöffnet, 13.30 Uhr Red Bull Flugshow, 15 Uhr Gäste-Ehrung, 16 Uhr Rennbesprechung

Eis: 8 Uhr Aart Koopmans Memorial Männer (100 km)

10.30 Uhr Aart Koopmans Memorial Frauen (80 km)

Freitag, 23. Jänner

Zelt: von 6 bis 1 Uhr geöffnet, 20.30 Uhr Blarenbal mit „Komen Lopen“

Eis: 7 Uhr Alternatieve Elfstedentocht Weissensee (200 km),

9 Uhr Prestatietocht Weissensee (100 km)

Samstag, 24. Jänner

Zelt: von 7 bis 1 Uhr geöffnet

Eis: 8 Uhr Open Nederlands Kampioenschap Profi Frauen (100 km)

11.45 Uhr Open Nederlands Kampioenschap Profi Männer (150 km)

Sonntag, 25. Jänner

Zelt: von 9 bis 1 Uhr Frühshoppen, 16 Uhr Rennbesprechung und Family Day

Eis: von 10 bis 14 Uhr Weissensee Familien Eislauftag (50 km max)

Montag, 26. Jänner

Zelt: von 6 bis 1 Uhr geöffnet, 20.30 Uhr Blarenbal mit „Komen Lopen“

Eis: 7 Uhr Alternatieve Elfstedentocht Weissensee (200 km)

9 Uhr Prestatietocht Weissensee (100 km)

Dienstag, 27. Jänner

Zelt: von 6 bis 1 Uhr geöffnet, 20.30 Uhr Bingo mit Jannes, 22 Uhr Siegerehrung

Eis: 7.30 Uhr Alternatieve Elfstedentocht Weissensee Profi Männer (200 km)

7.45 Uhr Alternatieve Elfstedentocht Weissensee Profi Frauen (200 km)

Mittwoch, 28. Jänner

Zelt: von 9 bis 1 Uhr geöffnet, 15 Uhr Gäste-Ehrung (Gemeinde), 16 Uhr Rennbesprechung

Eis: Reservetag

Donnerstag, 29. Jänner

Zelt: von 9 bis 1 Uhr geöffnet, 20.30 Uhr Blarenbal mit DJ

Eis: 7 Uhr Alternatieve Elfstedentocht Weissensee (200 km)

9 Uhr Prestatietocht Weissensee (100 km)

Freitag, 30. Jänner

Zelt: von 10 bis 1 Austrinken – alles zum halben Preis

Täglich ab 14 Uhr (Zelt): Après Ice

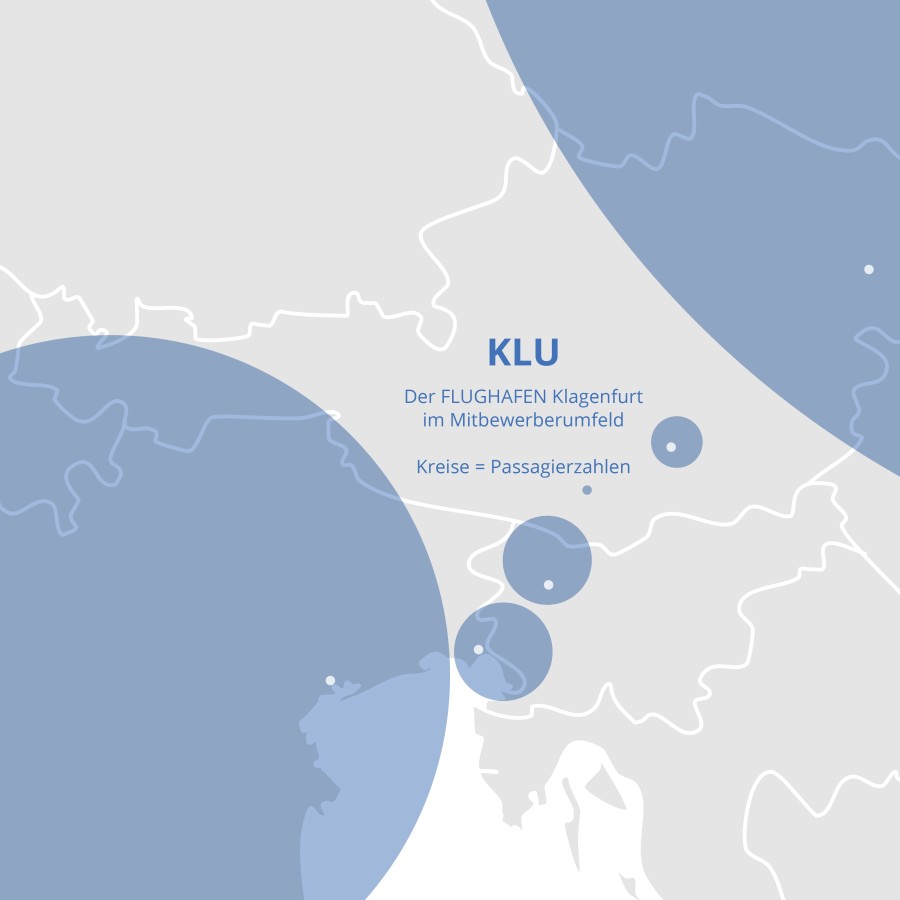

Der Flughafen Klagenfurt

Der Flughafen Klagenfurt

Kötschach-Mauthen, am 10.01.2026: Über die diesjährige internationale Almkäseverkostung und den Bauernball wird man wohl noch lange Gutes hören. So viele Besucher:innen – vor allem junge Menschen – aus dem gesamten Bezirk und der benachbarten Carnia hat der Rathaussaal in Kötschach-Mauthen wohl noch nie gesehen.

Kötschach-Mauthen, am 10.01.2026: Über die diesjährige internationale Almkäseverkostung und den Bauernball wird man wohl noch lange Gutes hören. So viele Besucher:innen – vor allem junge Menschen – aus dem gesamten Bezirk und der benachbarten Carnia hat der Rathaussaal in Kötschach-Mauthen wohl noch nie gesehen.

Im Rahmen der Spendenaktion zum Erhalt des Skilifts habe ich mit LANNER MEDIA vereinbart, dass deren Beitrag die Anbringung einer Werbefolie während der Wintermonate für das Skigebiet und die Aquarena ist – jeden Winter und kostenlos wohlgemerkt.

Im Rahmen der Spendenaktion zum Erhalt des Skilifts habe ich mit LANNER MEDIA vereinbart, dass deren Beitrag die Anbringung einer Werbefolie während der Wintermonate für das Skigebiet und die Aquarena ist – jeden Winter und kostenlos wohlgemerkt.

Das Verhackert(e) ist eine der ursprünglichsten Spezialitäten Kärntens und fest in der bäuerlichen Esskultur des Bundeslandes Kärnten verwurzelt. Sein Ursprung reicht bis ins Mittelalter zurück, als die bäuerliche Selbstversorgung überlebenswichtig war. Nach der Hausschlachtung wurde das Schweinefleisch möglichst vollständig verwertet, um Nahrung für lange Wintermonate haltbar zu machen. Aus diesem Bedürfnis heraus entstand das Verhackert(e): fein gehackter, gesalzener und gewürzter Speck, der in Holztrögen verarbeitet und luftdicht gelagert wurde.

Das Verhackert(e) ist eine der ursprünglichsten Spezialitäten Kärntens und fest in der bäuerlichen Esskultur des Bundeslandes Kärnten verwurzelt. Sein Ursprung reicht bis ins Mittelalter zurück, als die bäuerliche Selbstversorgung überlebenswichtig war. Nach der Hausschlachtung wurde das Schweinefleisch möglichst vollständig verwertet, um Nahrung für lange Wintermonate haltbar zu machen. Aus diesem Bedürfnis heraus entstand das Verhackert(e): fein gehackter, gesalzener und gewürzter Speck, der in Holztrögen verarbeitet und luftdicht gelagert wurde.

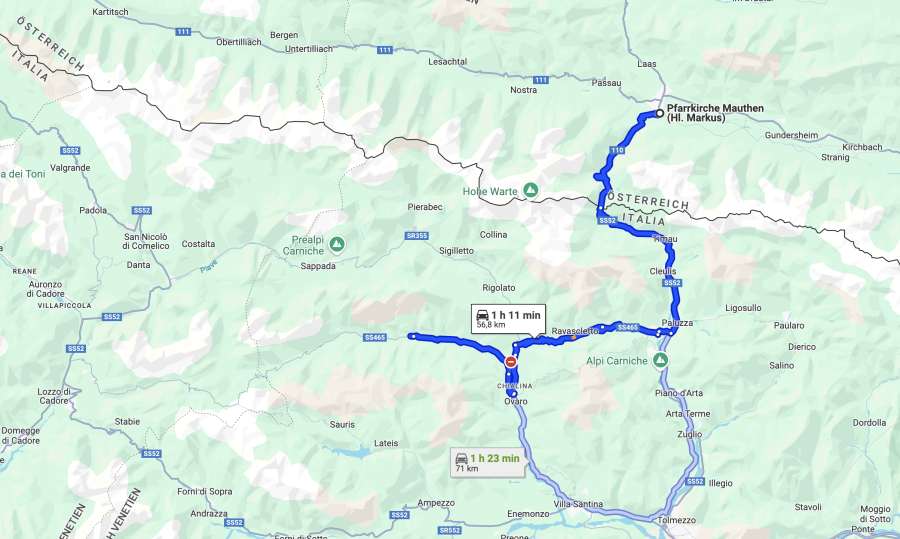

Fünf Jahrhunderte Pfarre Mauthen sind ein Bogen aus Stein und Zeit. 1525 wird Mauthen als eigene Pfarre genannt; seither tragen Menschen in unserem Dorf ihren Glauben durch wechselvolle Zeiten. Die Pfarrkirche zum Hlg. Markus steht seit Jahrhunderten als verlässliches Zeichen über dem Ort. In ihr und um sie herum verdichten sich die Spuren der Geschichte: vom Türkeneinfall 1478 über barocke Erneuerungen (1742-1752), vom Aufblühen der Wallfahrt Maria Schnee (1710–1712) bis zu den Prüfungen von Naturgewalten und Kriegen im 19. und 20. Jahrhundert. Heute blickt die Pfarrgemeinde mit Dankbarkeit zurück und mit Zuversicht nach vorn.

Fünf Jahrhunderte Pfarre Mauthen sind ein Bogen aus Stein und Zeit. 1525 wird Mauthen als eigene Pfarre genannt; seither tragen Menschen in unserem Dorf ihren Glauben durch wechselvolle Zeiten. Die Pfarrkirche zum Hlg. Markus steht seit Jahrhunderten als verlässliches Zeichen über dem Ort. In ihr und um sie herum verdichten sich die Spuren der Geschichte: vom Türkeneinfall 1478 über barocke Erneuerungen (1742-1752), vom Aufblühen der Wallfahrt Maria Schnee (1710–1712) bis zu den Prüfungen von Naturgewalten und Kriegen im 19. und 20. Jahrhundert. Heute blickt die Pfarrgemeinde mit Dankbarkeit zurück und mit Zuversicht nach vorn.

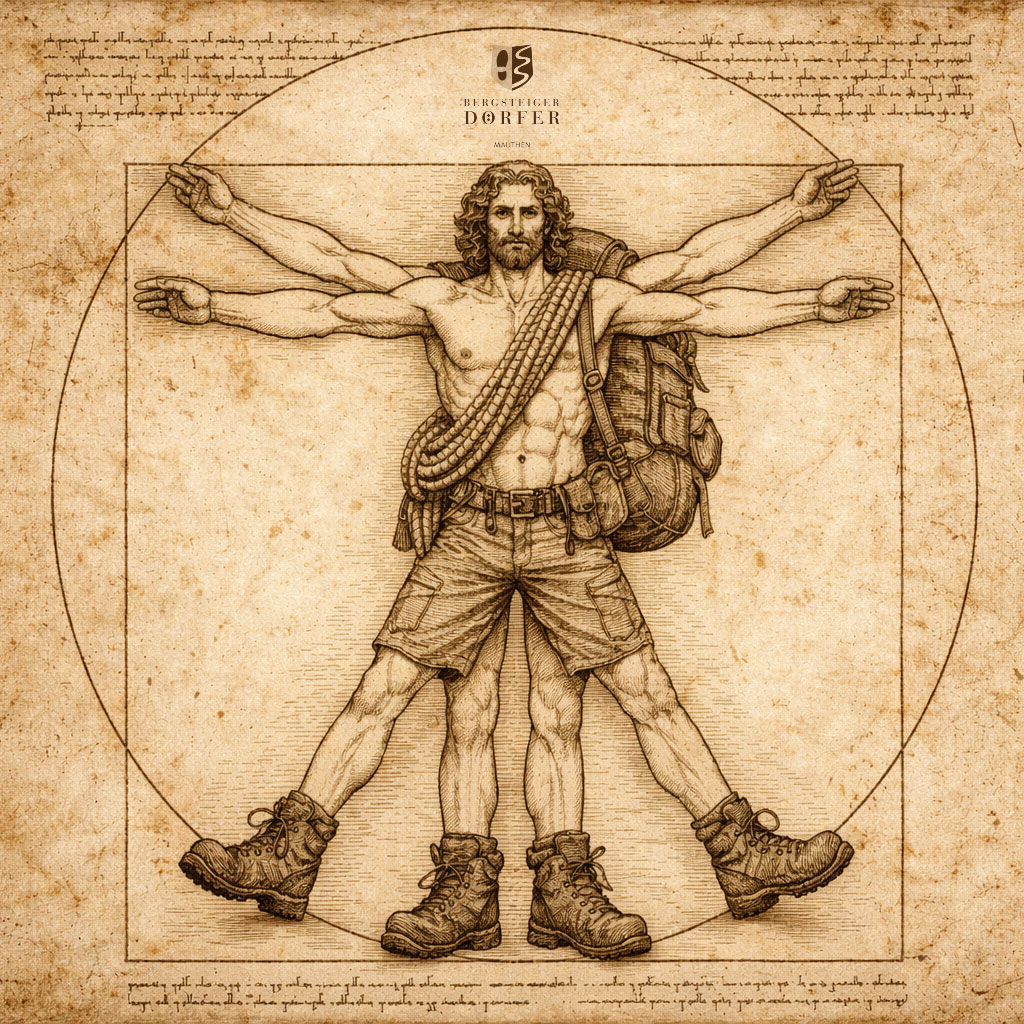

Bergsteigerdörfer-Tagung zum zeitgemäßen Bergsteigen, 10. bis 12. Oktober 2025

Bergsteigerdörfer-Tagung zum zeitgemäßen Bergsteigen, 10. bis 12. Oktober 2025

The Alps are the green, mostly wild heart of Central Europe. Even in one of the most densely populated parts of the world, they continue to offer lush nature. Home to a unique variety of plant species and unique animals, they are a storehouse of cultures, artisanal knowledge and unique cheeses, inhabited by many people who make a living from the mountains. Their landscapes are as instantly recognizable as they are varied. Overall, the Alps represent an ecological, economic and social asset of incalculable value, spread over eight countries.

The Alps are the green, mostly wild heart of Central Europe. Even in one of the most densely populated parts of the world, they continue to offer lush nature. Home to a unique variety of plant species and unique animals, they are a storehouse of cultures, artisanal knowledge and unique cheeses, inhabited by many people who make a living from the mountains. Their landscapes are as instantly recognizable as they are varied. Overall, the Alps represent an ecological, economic and social asset of incalculable value, spread over eight countries.

Medienmitteilung zu "Erneuerbare Energien: Alpenkonvention als Maßstab für naturverträgliche Umsetzung der RED III im Alpenraum"

Medienmitteilung zu "Erneuerbare Energien: Alpenkonvention als Maßstab für naturverträgliche Umsetzung der RED III im Alpenraum"

... das Netzwerk von Osttiroler Kultureinrichtungen. Im Fokus steht das Bestreben, das vielfältige Kulturangebot in der Region zu verbessern und weiter zu entwickeln und für Gäste und Einheimische sichtbar zu machen.

... das Netzwerk von Osttiroler Kultureinrichtungen. Im Fokus steht das Bestreben, das vielfältige Kulturangebot in der Region zu verbessern und weiter zu entwickeln und für Gäste und Einheimische sichtbar zu machen.

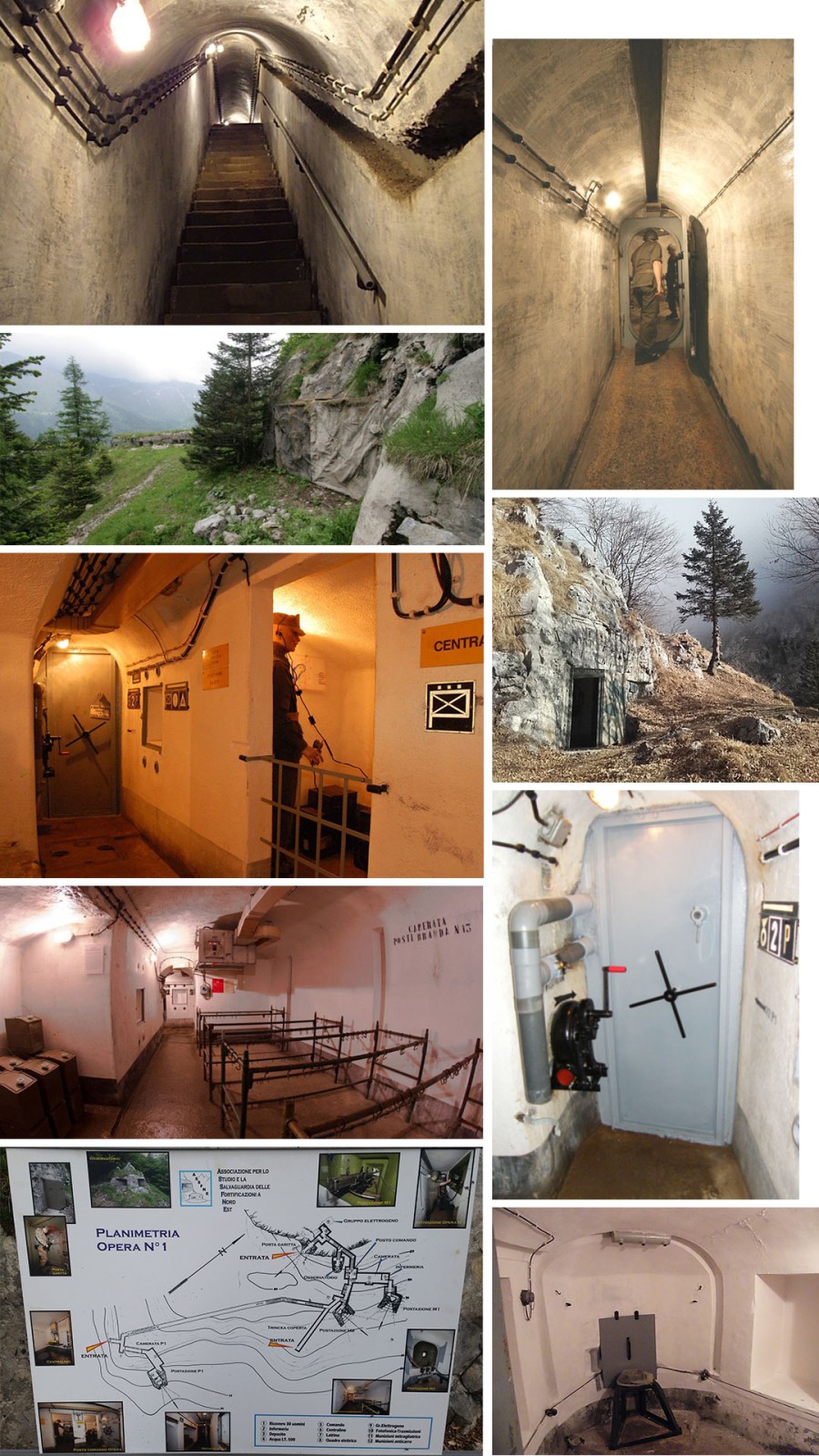

In Zusammenarbeit und unter der Schirmherrschaft der Gemeinden Paluzza und Kötschach-Mauthen präsentieren der Circolo Culturale Enfretors und das Bergsteigerdorf

In Zusammenarbeit und unter der Schirmherrschaft der Gemeinden Paluzza und Kötschach-Mauthen präsentieren der Circolo Culturale Enfretors und das Bergsteigerdorf

Associazione per lo Studio e la Salvaguardia delle Fortificazioni a Nord-Est

Associazione per lo Studio e la Salvaguardia delle Fortificazioni a Nord-Est

Früher züchtete fast jede Bauernfamilie in der Region Karnien Schweine, im Dialekt "purcit" genannt. In den kalten Wintermonaten zwischen Oktober und Februar wurde das Fleisch zu Würsten verarbeitet. Was dabei übrig blieb, wurde aber nicht etwa weggeworfen, alles wurde weiterverarbeitet, sagte Massimo Mentil, der eine Metzgerei im Ortskern von Timau/Tischlbong betreibt. Heutzutage werden auch die "parti nobili", also die qualitativ hochwertigeren Stücke des Schweins, dafür herangezogen.

Früher züchtete fast jede Bauernfamilie in der Region Karnien Schweine, im Dialekt "purcit" genannt. In den kalten Wintermonaten zwischen Oktober und Februar wurde das Fleisch zu Würsten verarbeitet. Was dabei übrig blieb, wurde aber nicht etwa weggeworfen, alles wurde weiterverarbeitet, sagte Massimo Mentil, der eine Metzgerei im Ortskern von Timau/Tischlbong betreibt. Heutzutage werden auch die "parti nobili", also die qualitativ hochwertigeren Stücke des Schweins, dafür herangezogen. Dann hat jede Familie noch ihre "Geheimzutat", die natürlich nicht verraten wird. Nur soviel: Bei Familie Mentil liegt das Geheimnis in der Einfachheit, denn keine weiteren Gewürze werden hinzugefügt. So soll der Geschmack des Fleisches möglichst unverfälscht zur Geltung kommen, sagt Massimo Mentil. Wichtig sei, dass das richtige Gleichgewicht zwischen mageren und fettreicheren Anteilen erzielt wird, damit die Fleischcreme richtig schön streichfähig wird.

Dann hat jede Familie noch ihre "Geheimzutat", die natürlich nicht verraten wird. Nur soviel: Bei Familie Mentil liegt das Geheimnis in der Einfachheit, denn keine weiteren Gewürze werden hinzugefügt. So soll der Geschmack des Fleisches möglichst unverfälscht zur Geltung kommen, sagt Massimo Mentil. Wichtig sei, dass das richtige Gleichgewicht zwischen mageren und fettreicheren Anteilen erzielt wird, damit die Fleischcreme richtig schön streichfähig wird. Die ersten historischen Überlieferungen dieser Spezialität, wie auch des Ortes Timau/Tischlbong selbst, gehen auf das Jahr 1200 zurück, so der Fleischermeister. Wahrscheinlich waren es Bergarbeiter aus dem Gailtal, die sich hier ansiedelten und neben dem Kärntner Dialekt - aus dem sich später das Tischlbongarisch entwickelte - auch viele traditionelle Speisen mit in das Tal brachten.

Die ersten historischen Überlieferungen dieser Spezialität, wie auch des Ortes Timau/Tischlbong selbst, gehen auf das Jahr 1200 zurück, so der Fleischermeister. Wahrscheinlich waren es Bergarbeiter aus dem Gailtal, die sich hier ansiedelten und neben dem Kärntner Dialekt - aus dem sich später das Tischlbongarisch entwickelte - auch viele traditionelle Speisen mit in das Tal brachten.

Dino Matiz: "Sie gingen hintereinander, ohne miteinander zu sprechen, um nicht aufzufallen. Sie strickten für ihre großen Familien; beteten und hatten immer eine Last von 20, 22 Kilogramm auf ihren Schultern."

Dino Matiz: "Sie gingen hintereinander, ohne miteinander zu sprechen, um nicht aufzufallen. Sie strickten für ihre großen Familien; beteten und hatten immer eine Last von 20, 22 Kilogramm auf ihren Schultern."

Gipfeltreffen mit Kaiser und Ravioli - Die Karnischen Alpen laden zum Entdecken und Erleben ein - mit Wahnsinns-Ausblicken, historischen Schauplätzen und Spitzen-Gastro!

Gipfeltreffen mit Kaiser und Ravioli - Die Karnischen Alpen laden zum Entdecken und Erleben ein - mit Wahnsinns-Ausblicken, historischen Schauplätzen und Spitzen-Gastro!

Das Herbarium des Gart der Gesundheit wurde von den Cramàrs (Krämer) nach Italien gebracht, wo man es kommentierte und benutzte.

Das Herbarium des Gart der Gesundheit wurde von den Cramàrs (Krämer) nach Italien gebracht, wo man es kommentierte und benutzte.

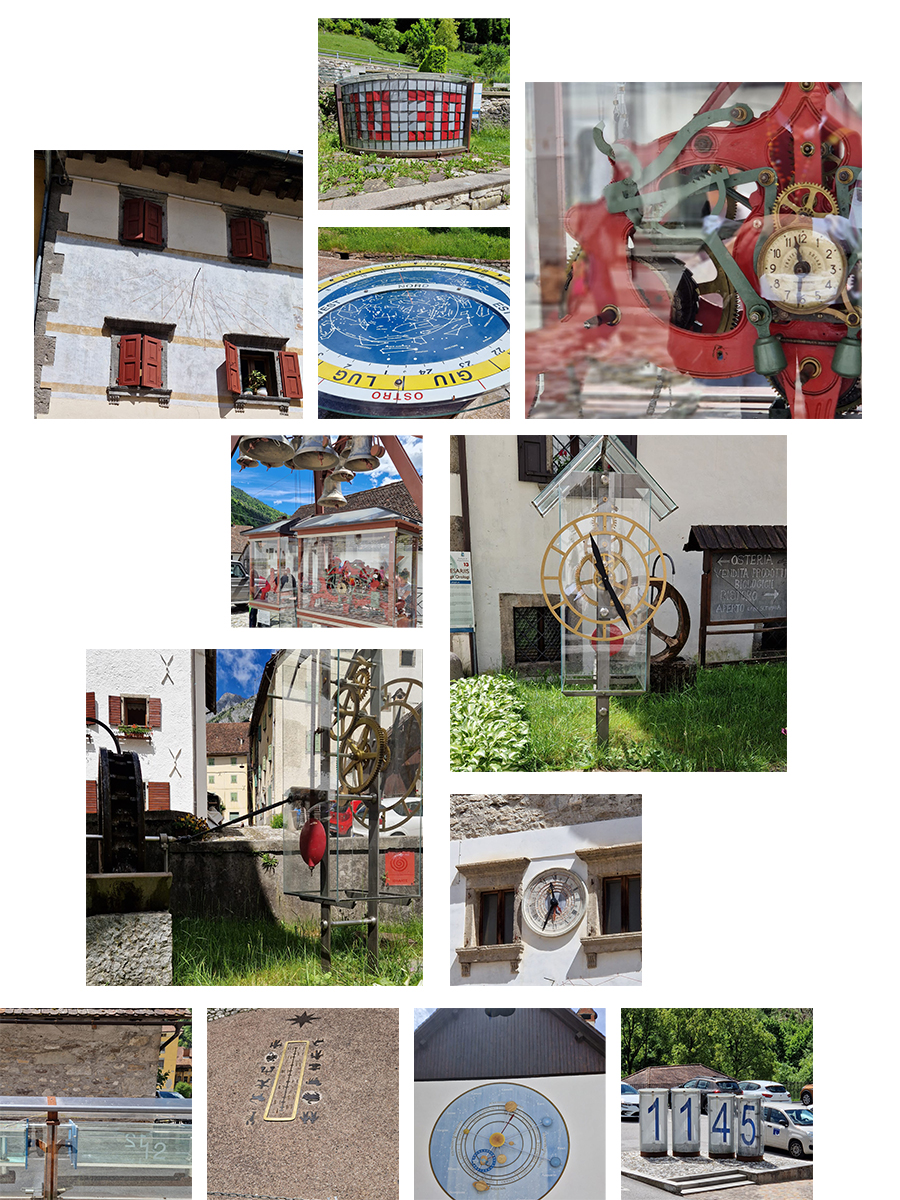

Pesariis, ein kleines, aber geschichtsträchtiges Dorf im norditalienischen Friaul-Julisch Venetien, ist weithin bekannt als das "Uhrendorf" - Il paese degli orologi. Es liegt im Val Pesarina, einem ruhigen Seitental der Karnischen Alpen, nahe der Grenze zu Österreich, und gehört zur Gemeinde Prato Carnico in der Provinz Udine. Mit nur rund 150 Einwohnern und einer idyllischen Lage auf etwa 750 Metern Seehöhe, verbindet Pesariis handwerkliches Erbe, alpine Natur und kulturelle Einzigartigkeit auf ganz besondere Weise.

Pesariis, ein kleines, aber geschichtsträchtiges Dorf im norditalienischen Friaul-Julisch Venetien, ist weithin bekannt als das "Uhrendorf" - Il paese degli orologi. Es liegt im Val Pesarina, einem ruhigen Seitental der Karnischen Alpen, nahe der Grenze zu Österreich, und gehört zur Gemeinde Prato Carnico in der Provinz Udine. Mit nur rund 150 Einwohnern und einer idyllischen Lage auf etwa 750 Metern Seehöhe, verbindet Pesariis handwerkliches Erbe, alpine Natur und kulturelle Einzigartigkeit auf ganz besondere Weise.

Die Alpen als Sehnsuchtsort voller Herrlichkeit können nunmehr auch von Radfahrern entdeckt werden, die den Kraftakt auf steilen Passstraßen scheuen.

Die Alpen als Sehnsuchtsort voller Herrlichkeit können nunmehr auch von Radfahrern entdeckt werden, die den Kraftakt auf steilen Passstraßen scheuen.