Erbaut in den 1930-er Jahren des vorigen Jahrhunderts unter Benito Amilcare Andrea Mussolini, hat die Plöckenstraße bis in die 1960-er und 1970-er Jahre sehr viel zum (Über-)Leben in den

Grenzgemeinden Timau/Paluzza und Kötschach-Mauthen beigetragen.

Timau, Tischblong am Weg zum Geisterdorf

Die

Einwohnerzahlen von Timau stieg von 1.104 (1936) auf 1.228 (1961). In den 60-er Jahren lebten 330 Familien im kleinen Grenzort. Vor und nach den Wirren des Weltkriegs herrschte ein reges Miteinander, es gab Arbeit und ein pulsierendes Ortsleben. Der Fokus der Plöckenstraße lag auf der

regionalen Verbindung des But-tals mit Oberkärnten und Osttirol.

Seit Mitte der 1970-er Jahre ging es in Timau steil bergab. Im Jahr 2000 hatte Timau nur noch 551 Einwohner. 2007 nur mehr 450, 2021 nur mehr 285. In nur 50 Jahren verlor Timau 75% seiner Bürger!

Im

Asou geat’s werden Geburten und Eheschließungen gebührend erwähnt und gefeiert. Es wird herzlichst gratuliert. Eine bemerkenswerte Geste, nur leider ohne kommunaler Substanz, d.h. ohne politischem Modell zur Trendumkehr.

Ein Hauptgrund ist die mangelhafte Lebensader über den Plöcken. Nach den extensiven Transitjahren 1965 bis 1973 (Stichwort Felbertauern s.u.) und nach der Fertigstellung der Tauernautobahn konnte die Straßenverbindung bis in die Neuzeit keinen ganzjährigen Impuls mehr liefern. Alle Versuche der Gemeindepolitik, eine Trendumkehr herbeizuführen, sind bisher kläglich gescheitert. Abwanderung und Überalterung sind noch immer die leidvollen Trends von Timau bis weit ins Buttal hinunter.

Wer Tischlbong eine Zukunft geben will, ist mit der Option Straßenvariante aufgrund der Daten und Fakten der letzten Jahrzehnte schlecht beraten.

Felbertauern und Tauernautobahn

Von

1967 (der Öffnung des Felbertauerns) bis 1973 (dem Ende des deutschen Wirtschaftswunders) war die Strecke

Rosenheim - Felbertauern - Plöckenpass wesentlicher Teil des (Gastarbeiter-)Urlaubsverkehrs. Das waren die Jahre, von denen heute noch viel erzählt wird. Stau durch die Ortschaften entlang der Strecke, heute unvorstellbare touristische Übernachtungszahlen, Häuslbauer- und Privatzimmerboom, …

Seit

1974 und der Fertigstellung des nördlichen Teils, verlagerte sich der Hauptverkehr auf die

Tauernautobahn. Der südliche Teil wurde v.a. zwischen 1980 und 1983 bis Villach verlängert. Damit ebbte das verkehrstechnische Interesse an der Felbertauernstrecke ab.

Heute ist die Route über den Felbertauern bis Lienz und weiter über den Plöckenpass zwar noch die kürzeste Verbindung. Abgesehen von der Tunnelmaut am Felbertauern wird die Route als mautfrei beworben. Im Großen und Ganzen ist diese Nord-Süd-Verbindung eine genussvolle Ausflugsstrecke mit gleichzeitig großem Wert für den regionalen Nahverkehr.

Laut aktuellen Zahlen passieren im Tagesschnitt mehr als 4.000 Fahrzeuge den Tunnel zwischen Mittersill und Matrei (in beide Richtungen). Nur 25% davon fahren weiter über den Plöckenpass. Die durchschnittliche Tagesfrequenz am Plöckenpass beträgt 1.096 Überfahrten (dh. täglich etwas mehr als 500 in eine Richtung).

Kötschach-Mauthen steht am Abstellgleis

Allein in den Jahren

2011 bis 2041 wird sich die Bevölkerung der Marktgemeinde von

3.440 (2011) auf

3.000 (2041) verringern. Die gleichzeitige Überalterung der Gesellschaft wird diesen Abwärtstrend in den nächsten Jahren verschärfen. Die Einstellung der Gailtalbahn, die Schließung der Modine mit dem Verlust hunderter Arbeitsplätze und andere Negativmeldungen waren in den letzten 10 Jahren an der Tagesordnung. Dazu kommen aufgestaute Investitionsnotwendigkeiten (Wasser, Kanal, Aquarena, …) und viele kommunale Pflichten, die von immer weniger Bürger*innen mitfinanziert werden müssen. Als Lebensmittelpunkt mit Perspektive ist die Marktgemeinde für junge Menschen mit Arbeitsplatz- und Familienwunsch nur wenig attraktiv.

Warum die Straße keine Option ist

Man könnte noch viel weiter ausholen und die gesamtgesellschaftlichen Effekte auf beiden Seiten des Plöckenpasses vertiefend betrachten.

Die Hauptaussage lautet: wir brauchen eine ganzjährig sichere und moderne Verbindung zwischen den beiden Regionen, um nicht als Geisterdörfer zu enden.

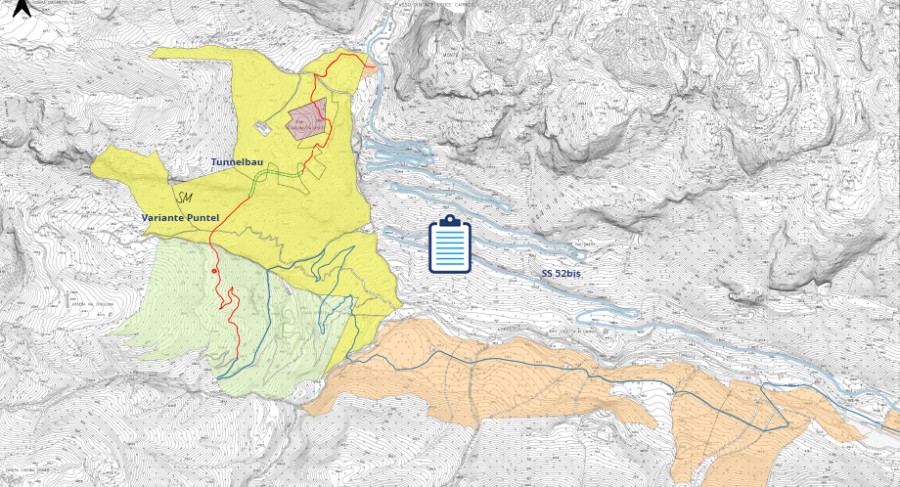

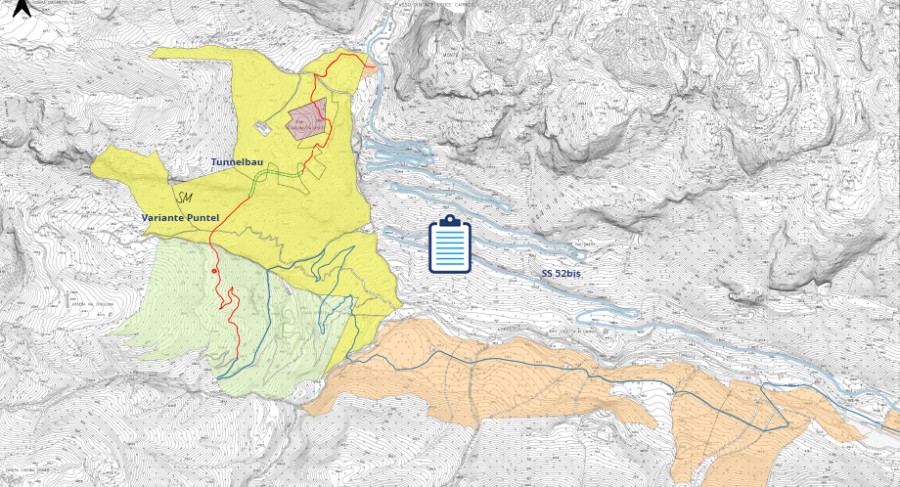

Das Hauptargument gegen die neue Straßentrassierung ist aber das liebe Geld. Sollte diese Straßenalternative von Kärnten/FVG gewählt werden, ist das Projekt getrennt zu betrachten:

Mit dem Neubau der Trasse auf friulanischer Seite hat Kärnten gar nichts zu tun. Die neue Trasse wäre ein rein italienisches Projekt. Von der Planung bis zur Finanzierung. D.h. nach der Sanierung der SS 52bis erneut ein Megaprojekt der Friulaner. Über die neue Straßenvariante käme man dann “neuartig” bis zur Passhöhe.

Von dort weg - auf Kärntner Seite - bliebe alles beim Alten. LR Gruber hat im ORF Radio wörtlich gesagt, dass Kärnten keine der drei Optionen alleine stemmen kann. D.h. weitergedacht: als

LR hat er auch keine Möglichkeit, um die noch fehlenden Galerien und Verbauungen auf Kärntner Seite (Volumen 20-30 Mio Euro)

in den kommenden Jahren zu finanzieren. Klartext: pocht die Kärntner Seite auf die Straßenvariante, wird und braucht das Land in den kommenden Jahren nichts tun und nichts zahlen. Ein zukunftsweisender Impuls für die notleidende Randregion Gailtal, Lesachtal, Drautal wäre damit vom Tisch und eine riesengroße Chance von europäischer Relevanz erneut vertan.

Es bliebe also bei einer halben neuen Straße. Der Neubau einer Alternativ-Straße ist daher kein gemeinsames Projekt, sondern es handelt sich um zwei quasi unfinanzierbare Landesprojekte dies- und jenseits der Grenze.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit bleibt dann das

Provisorium der Notstraße (SS 52bis), die noch weniger als bisher ihrer Funktion als Lebensader gerecht werden kann.

Rückfragen bitte an Ingo Ortner |

ingo.ortner@thelounge.net

DEINE FRAGEN/THEMEN/IDEEN

Fragen an die Redaktion:

E-Mail

Artikel/Ideen beitragen:

E-Mail

KONTAKT

Ingo Ortner | T +43 699 12647680

info@bergsteigerdorf-mauthen.at

DEIN BEITRAG

Ich investiere seit über 10 Jahren ehrenamtlich Zeit, Energie & Kontakte und trage damit meinen "Beitrag" zur Stärkung und Belebung des Dorfs bei. Bitte entscheide Du, was Dein Beitrag im Gegenzug sein könnte! Ich freue mich über jede Unterstützung, egal ob Zeit,

eine Spende, SocialMedia-Erwähnungen o.ä.

#donation

#unterstützung

#deinbeitrag

Erbaut in den 1930-er Jahren des vorigen Jahrhunderts unter Benito Amilcare Andrea Mussolini, hat die Plöckenstraße bis in die 1960-er und 1970-er Jahre sehr viel zum (Über-)Leben in den Grenzgemeinden Timau/Paluzza und Kötschach-Mauthen beigetragen.

Erbaut in den 1930-er Jahren des vorigen Jahrhunderts unter Benito Amilcare Andrea Mussolini, hat die Plöckenstraße bis in die 1960-er und 1970-er Jahre sehr viel zum (Über-)Leben in den Grenzgemeinden Timau/Paluzza und Kötschach-Mauthen beigetragen.